概念与立场

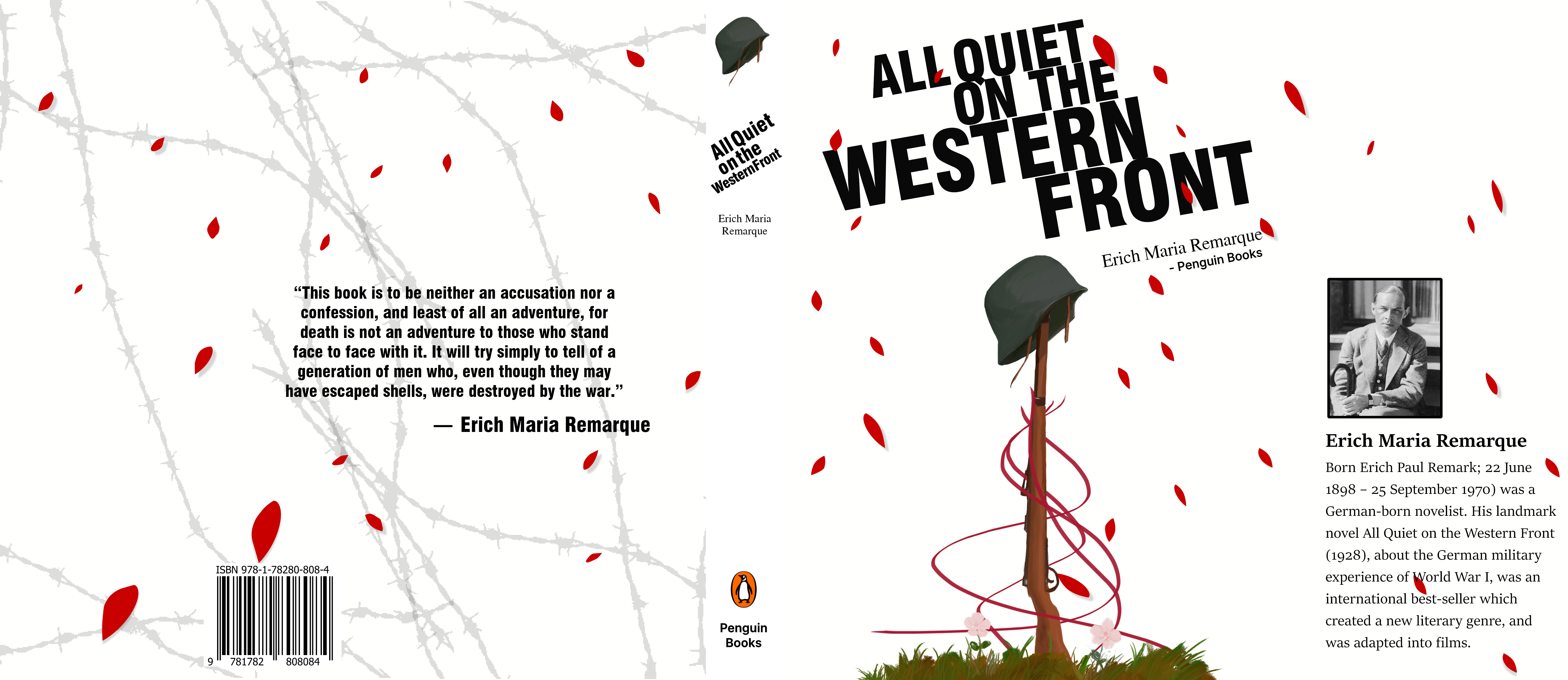

黑白底 + 单一红色建立强对比:黑白代表冷硬现实,红色花瓣象征生命与逝去。中央“头盔+步枪+木桩”是战后遗留物,表达“战场安静时更残酷”的反战立场。

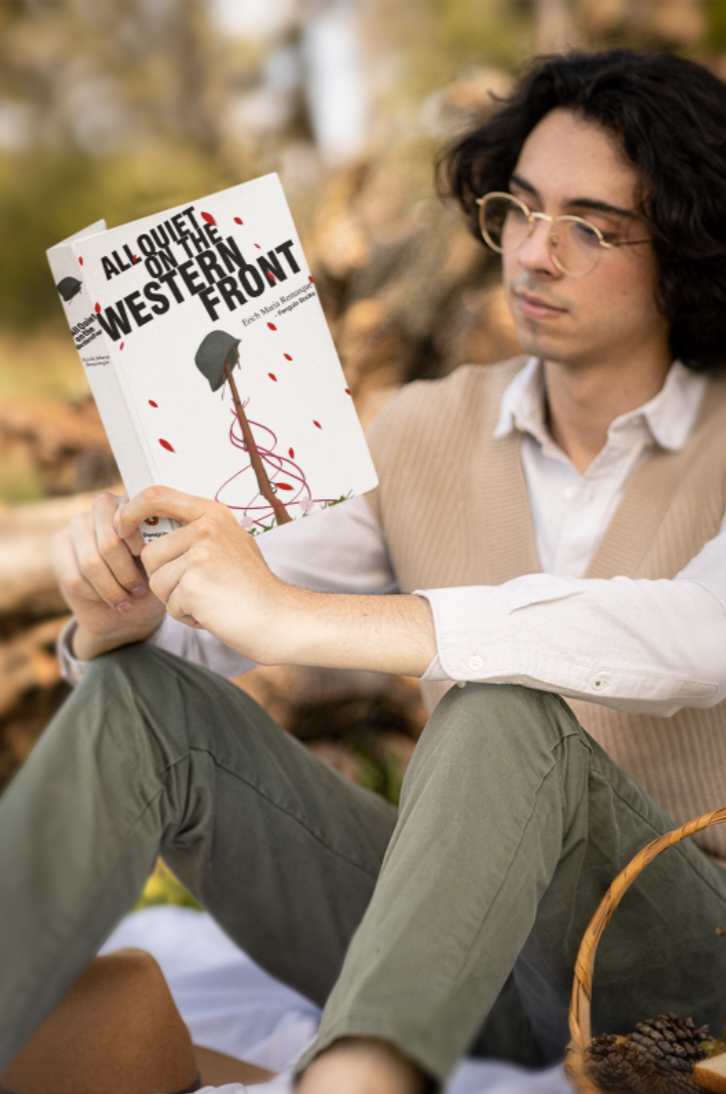

《西线无战事》是我最喜欢的反战小说。书中表达的反战思想给我带来了很多启发和联想。 在书籍设计中,我希望能够将书的内容在封面上展现出来。因此,我将书中的战争主题和反战思想结合起来进行设计。

Project Background

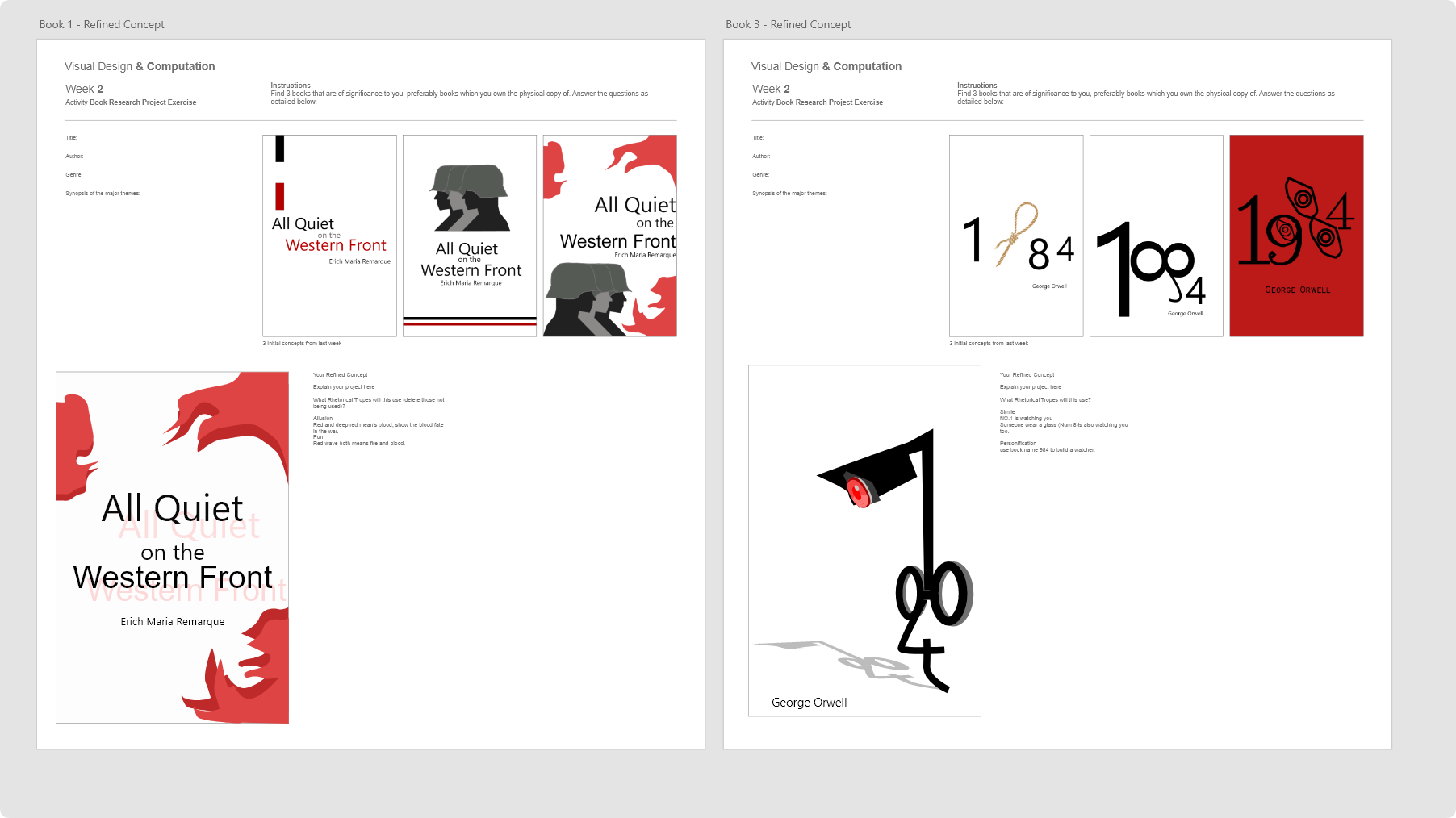

起步时我列了三本候选书:西线无战事、1984、挪威的森林。不管是村上春树优美的文字,1984的震撼感,还是西线无战事以小人物的经历探讨战争这一深刻话题,这三本书都给我留下了极深刻的印象。我从主题张力、视觉隐喻潜力、当代关联性、版式可塑性四个方面做了快速小样,验证情绪和信息密度。

最终我放弃了1984,因为视觉套路容易落入既有范式;也放弃了挪威的森林,它更适合叙事化延展而非单页强表达。考虑到我最近又再次阅读过《西线无战事》,我认为有着更深理解的优势可以帮助我完成更好的设计。基于此,我开始展开下一步的工作。

《西线无战事》以一战时期德军新兵保罗·鲍默的第一人称视角,记录从校园被鼓动参军、到前线壕沟作战、同袍伤亡、休整返乡再回前线,直至在“战场最安静的一天”无声死去的全过程。小说几乎不写“胜败”,而是呈现持续的恐惧、饥饿、麻木与创伤,揭示战争如何吞噬一代人的青春与人格。

成书与连载:作品最初于1928年在德国媒体连载,1929年由柏林的普罗普莱恩出版社结集出版,迅速成为畅销书,并被译为多种语言。

改编与影响:1930年美国版《西线无战事》上映,获得奥斯卡最佳影片与最佳导演等大奖,使其成为全球最知名的反战文本之一。

禁毁与争议:纳粹党崛起后,本书被指“抹黑德国军人”,1933年在焚书运动中遭禁与焚毁,但其影响力未减,长期被列为世界文学与战争文学经典。

战争体验的去神话化:书中打破英雄叙事,把“等待、炮击、补给、伤口、虱子、饥饿”这些日常折磨放在同等份量,强调战争的无意义与去人性化。

“失落的一代”:同学们离开课堂直接进入战壕,他们的价值观在巨大的机械化杀戮中崩塌,回到后方也无法与社会重新接合。

同袍与个体尊严:稀缺物资中的互助、在死亡附近维系的友情,成为仅存的人性光点,与制度化暴力形成强烈对照。

语言与风格:克制、冷静的叙述与大量细节描写,强化真实感与伦理拷问,使读者将注意力从“战斗”转向“人”。

埃里希·玛利亚·雷马克(1898–1970),德国作家。1917年被征召入伍并在西线负伤,战后从事教师与记者工作。个人的前线经验与同侪的战后处境,构成《西线无战事》与其续作《归途》的现实基础。纳粹时期他遭到迫害并流亡国外,晚年定居瑞士。

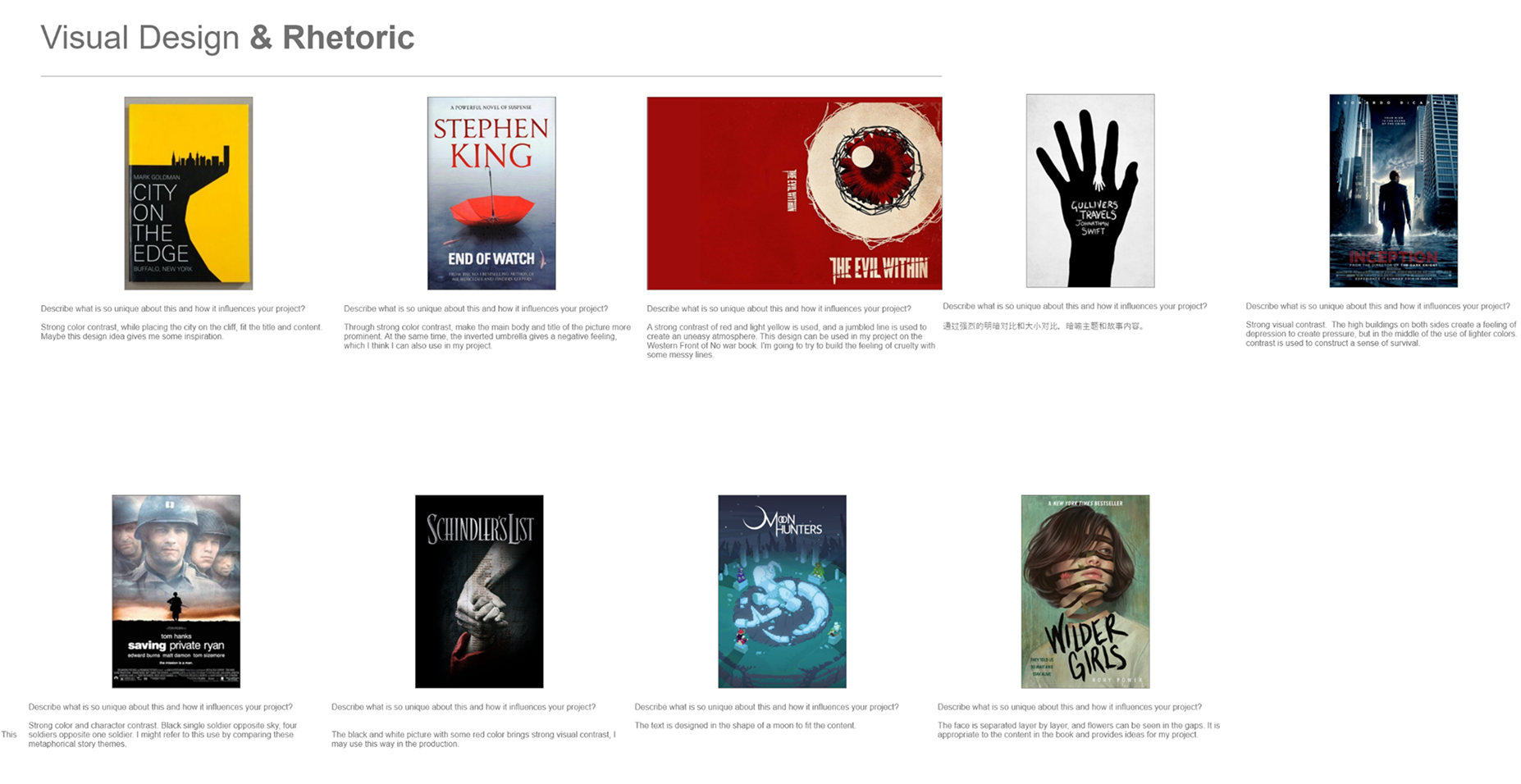

为确定封面的情绪与叙事角度,我从电影海报、书封与少量游戏美术中采样,做情绪板与关键词头脑风暴。重点不是“好看”,而是这些作品如何用最少的视觉元素把读者带到一个明确的立场里。

我采用黑白去饱和 + 单一红色的策略;构图上以单一象征主体 + 大留白承载情绪;标题与作者信息用字重和行距建立层级;画面加入轻微纸感与颗粒,让冷静的叙述里仍有“物理存在”。

以纪实灰阶承托叙事,再用极少量红色标出“人”的存在与记忆。既避免直白的暴力图像,又能在情绪上与反战主题对齐。

控制红色面积与位置;符号采用自绘与重组避免套用;排版坚持“信息服务于叙事”。

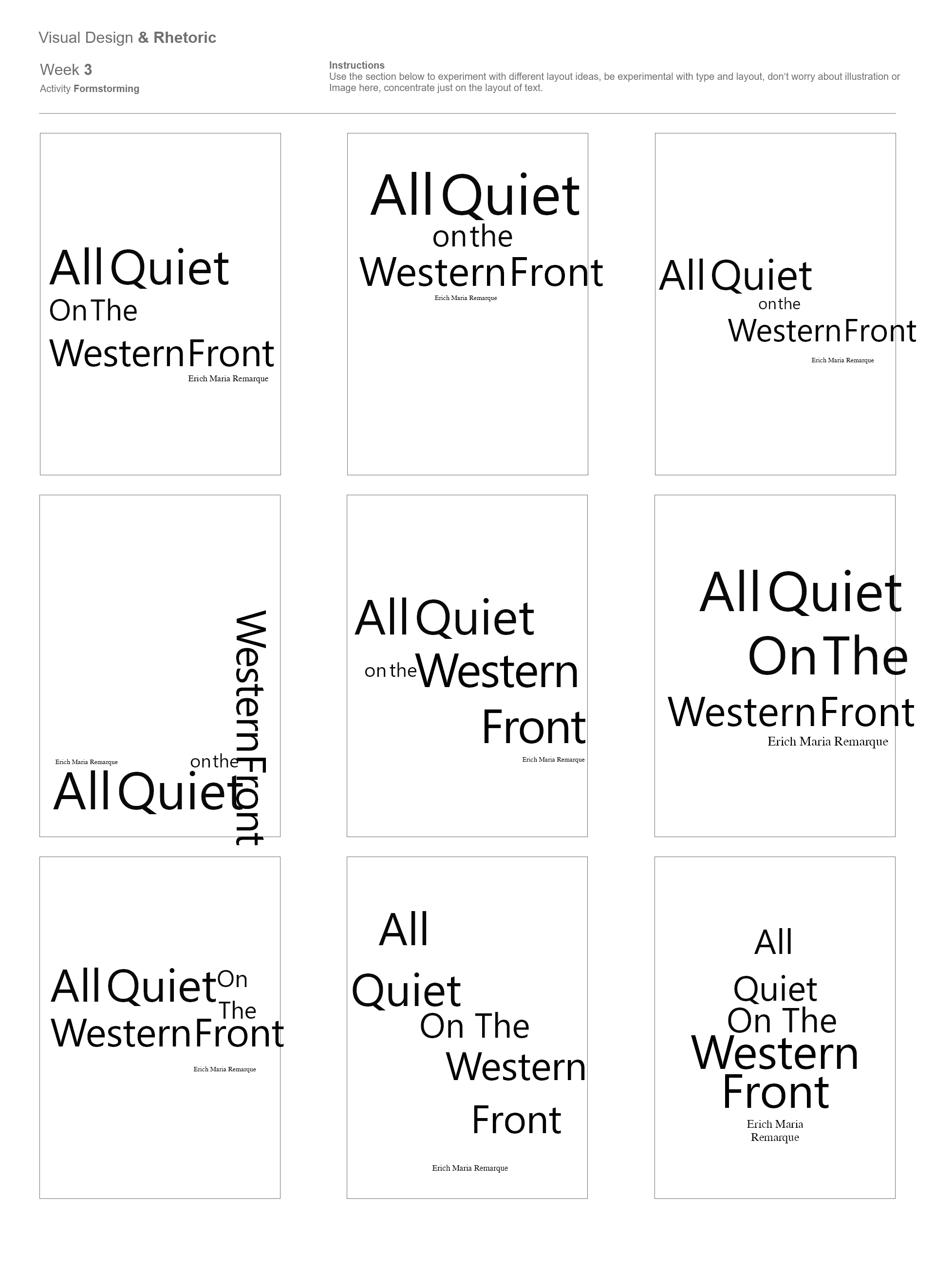

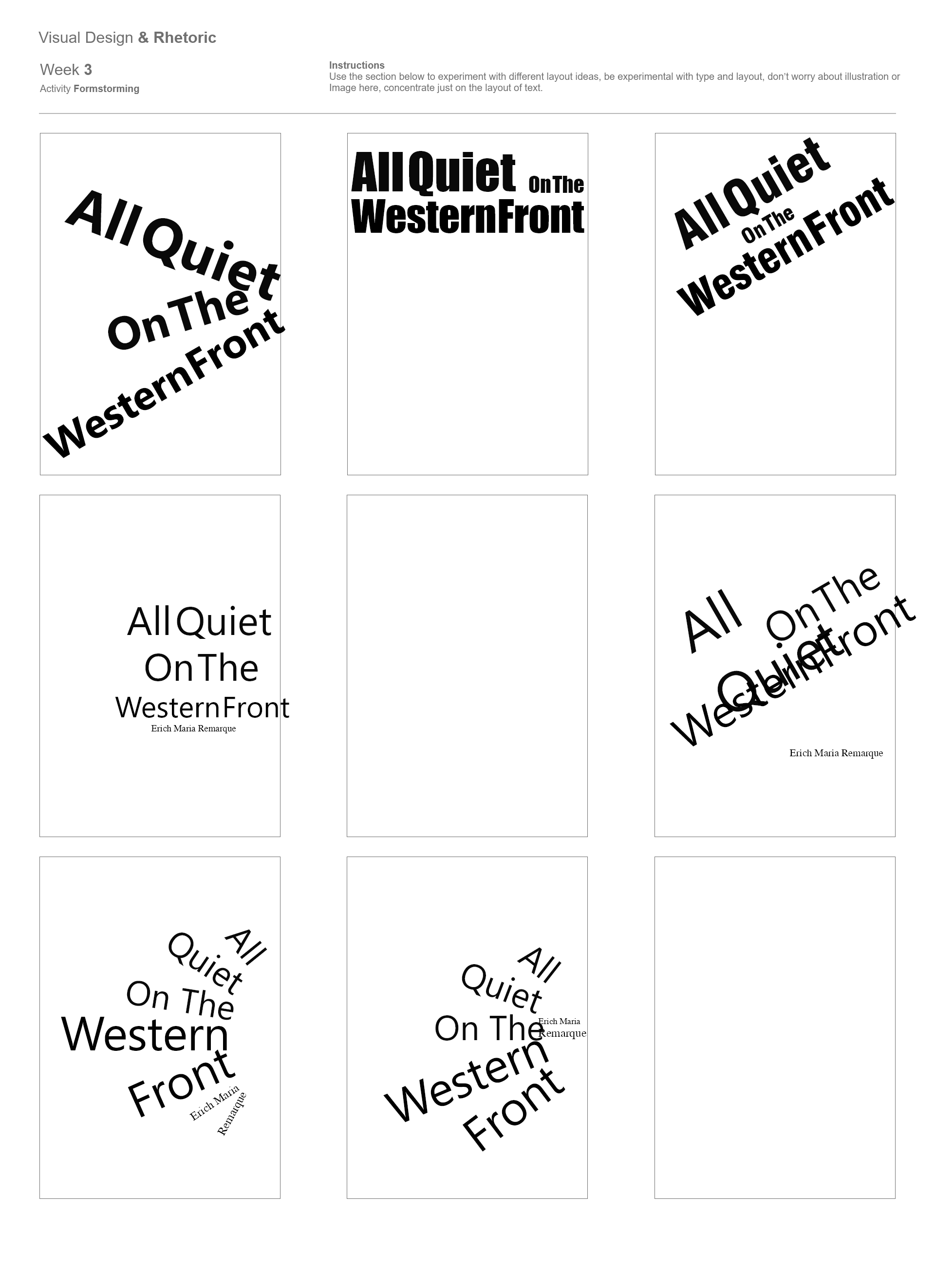

这一阶段我集中做了小尺寸草稿,尽量把想法“快而多”落到纸面上,再按信息密度与情绪强度筛选。

“单一象征 + 大留白”路线最有潜力;在确定的构图上进行比例微调与字重细化,进入插画完成与排版打样阶段。

测试了 Sitka Heading、Romantic、Impact 与 Swis721 BlkCn BT,综合远距识别、字宽与排版灵活度、与画面气质的匹配度,最终选择 Swis721 BlkCn BT 作为标题主字重。

选定右上角方案:与花瓣风向同向,建立“右上→中心→作者信息”的阅读路径;右上聚拢文字,中央—左下留出大留白,重心更明确。

黑白底 + 单一红色建立强对比:黑白代表冷硬现实,红色花瓣象征生命与逝去。中央“头盔+步枪+木桩”是战后遗留物,表达“战场安静时更残酷”的反战立场。

单一重心组织视线。标题右上倾斜,与花瓣风向一致,形成从右上→中心→作者信息区的阅读路径;背封留白承接引文。

标题用 Swis721 BlkCn BT(重度),作者与出版信息降两级字重并与主形象错位,避免竞争。

手绘元素保留手感;头盔采用一战德军经典 Stahlhelm 轮廓(深檐、下垂侧沿),远距辨识度高。

花瓣疏密变化贯穿全幅;背封大面积空白承接冷静语气。整体信息密度控制在“远看简洁、近看有细节”。

背封以引文为主,配浅灰铁丝网纹理;条码与出版社标志置于下方安全区;书脊角度与正封标题同调。

标题最密区域可再微调字距;右侧花瓣数量略减;背封引文行长再收 1–2 字。

“强对比 + 单象征 + 大留白”的节制方式传达反战主题;在印刷与数字端保持高可读性,同时保留细节与人性温度。